今回は久しぶりに普通の医学論文紹介です。

最近あまりに暑すぎて、熱中症が増えているようですね。

自分が以前に書いた熱中症ガイドラインの記事もかなり閲覧されているようなので、皆様気にかけているのかと思います。

今日は「熱中症について集中治療医が知っておくべきこと」というタイトルです。

Stomeo N, Leuci L, Adami PE, Cecconi M, Carenzo L.

What every intensivist should know about exertional heat stroke.

J Crit Care. 2025 Jun 3;89:155134. PMID: 40466293.

集中治療医と熱中症

熱中症は大きく二つに分類され、古典的なものと労作性のものがある。

昨今は気候変動もあり、早期の認知と救急現場での管理が重要になってきている。

特に時間依存性に臓器障害が進行するので早期の介入が重要であり、場合によってはICUにとどまらずプレホスピタルや救急外来から安定化に介入することが求められるかもしれない。

生理学

熱中症は熱産生と放散の不均衡に始まる。

深部温が長時間高値であると直接的な細胞傷害を生じ、遺伝子レベルで傷害される。

細胞障害によりDAMPsが産生され免疫系が賦活化される。

そしてこの刺激も影響して“leaky gut”をきたし、エンドトキシンや病原体が腸管を通過し全身循環に入り込んでしまう。

このカスケード自体がまた炎症を惹起する物質を産生する。

これらの熱傷害、炎症、循環不全の組み合わせにより臓器障害をきたす。

特に障害されるのは中枢神経系、循環、腎臓、凝固、肝臓、肺が多い。

診断学

労作性熱中症は中枢神経障害を伴う高体温である。

一般的には深部温が40度以上とされるが、世界標準の基準はなくこれより低い温度でも重症のこともある。

管理

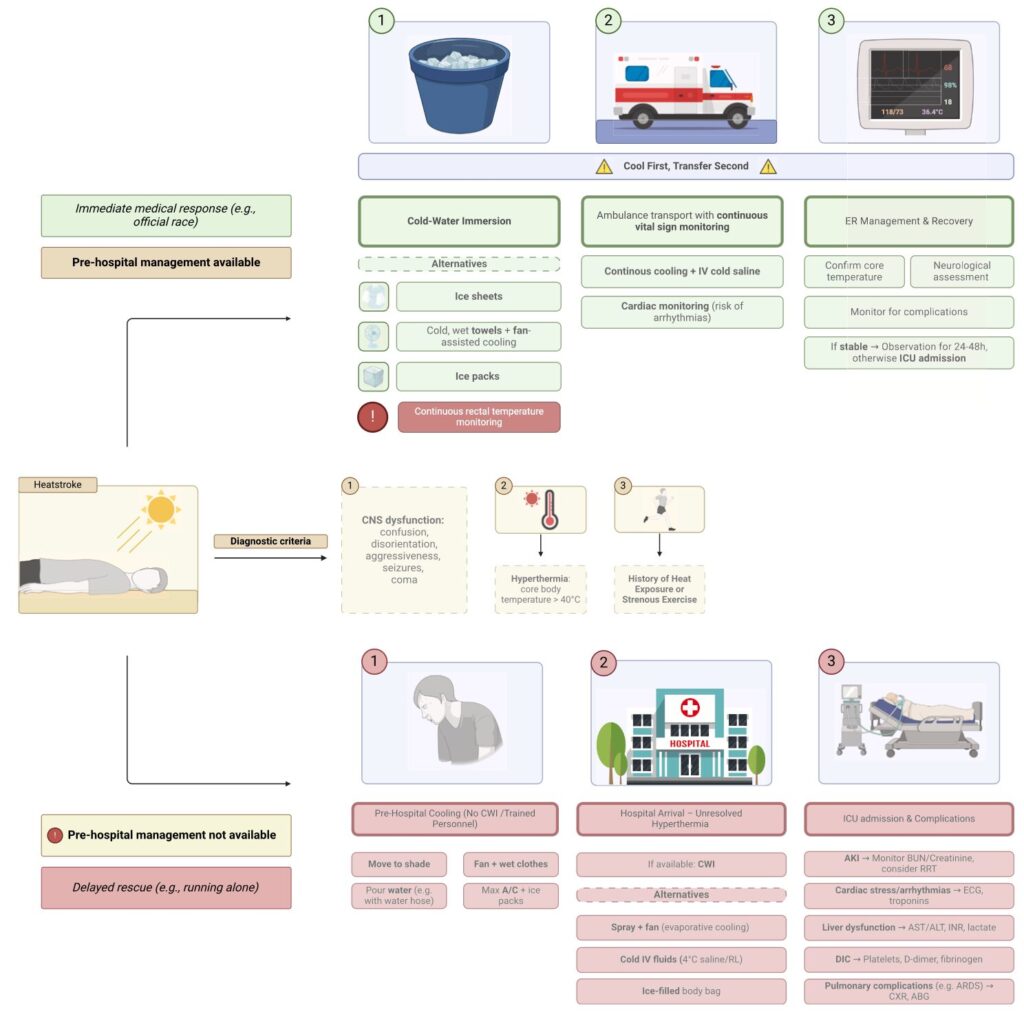

管理においてはプレホスピタルから急速に冷やすことが大事。

冷水に頭部以外を沈めて、毎分0.15度ずつ下げることを目標にする。

“Cool First, transport second”

まず冷やし、そして搬送しろの考え方が重要である。

だがこのような資材の欠如から多くは難しい。

また薬剤で熱中症に良い治療薬はないことも忘れてはならない。

結論

熱中症は時間により経過が変わり、早急な対応が求められる。

集中治療医がプレホスからの冷却、ICU管理、長期リハに関わる必要がある。

いかがだったでしょうか。

文中の2つの図についても解説しておきます。

こちらの図表の上のフローは適切にプレホスで冷却できた場合ですが、日本だとなかなか現実的ではなさそうですね。

そもそも労作性熱中症と決めつけて良いかも難しいこともあります。

自分もほぼ労作性熱中症の病歴だったのに、その血管内脱水が相まって脳梗塞や心筋梗塞をきたした症例の経験があります。

この判断はプレホスでは難しいので、ある程度の冷却(これには屋外からの逃避も含むと思っています)と搬送で良いのではないでしょうか。

なまじ外で頑張る方が無意味なので早く運ぶに尽きると個人的には感じています。

下のフローは介入が遅れたり、プレホスで冷やせなかった場合ですね。

来てから出来ることを粛々と行うに尽きると思います。

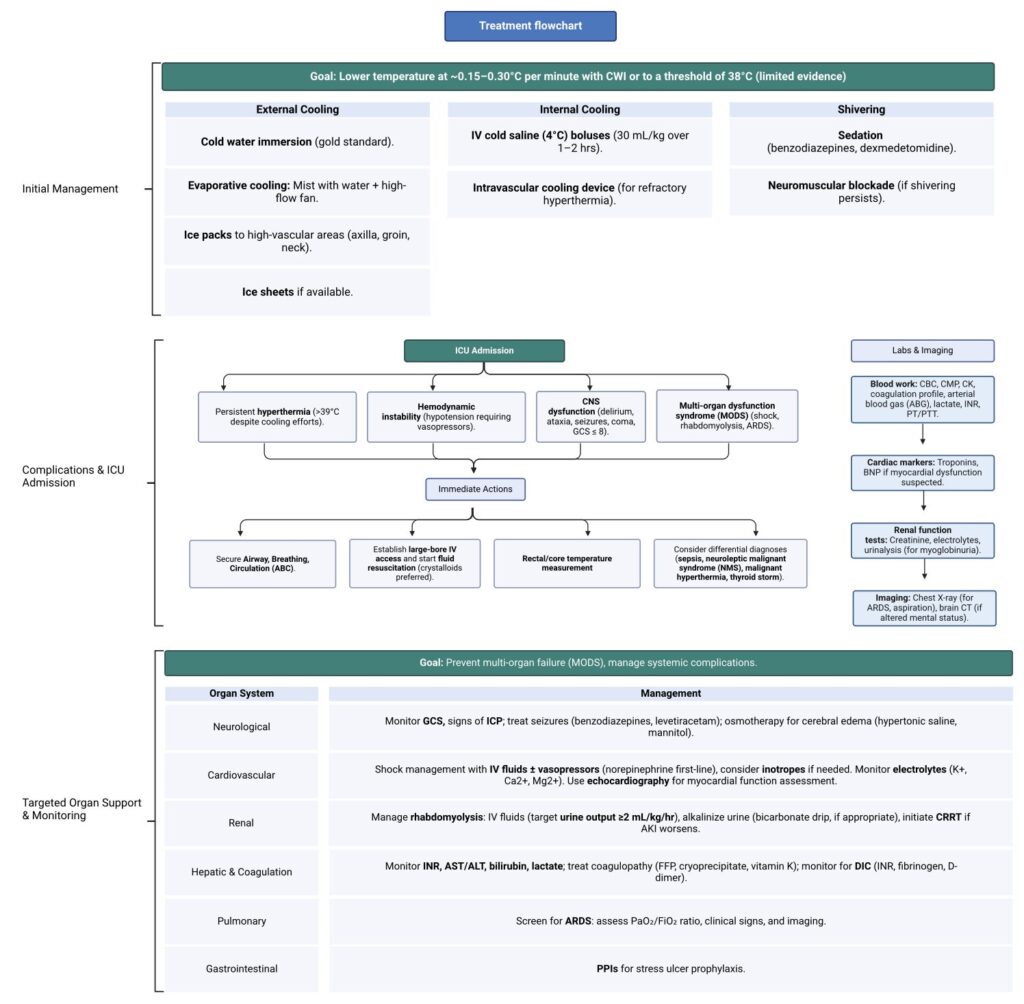

こちらもシンプルですが、良い情報が詰まっています。

まずは初期治療としては冷やすこととシバリングの管理ですね。

アイスシートなどはないと思うので、多くの施設は氷とぬるま湯と霧吹き、扇風機になるでしょうか。

最終奥義は血管内デバイスを留置することですが、これは置いてない施設も多いと思われます。

シバリング管理はここにありませんが、Mgやアセトアミノフェンなどが優先されるかなあという印象です。

以降のICU入室後についてはあまり書くことありませんね。

究極の支持療法に尽きると思いますので、余計なことせず冷やすだけ冷やしたらジッと待つのが良い集中治療医と言えるでしょう。

これからも増えるであろう熱中症に、慌てず騒がず介入できるようになりましょう。

本日はこの辺で、ではでは。

コメント