今回は若手から頻回に質問される「メイロンの使用タイミング」についてお答えします。

あくまで酸塩基平衡の観点からのメイロンに限った内容ですのでご容赦ください。

メイロン製剤について

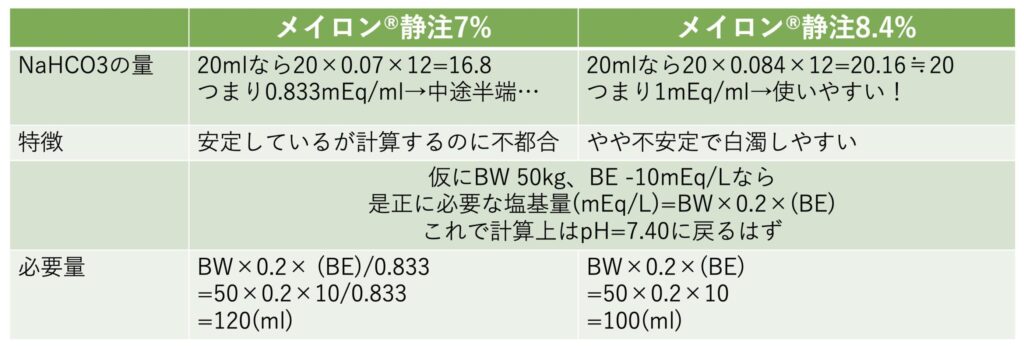

メイロンは2種類の濃度があります。

古くからあるのは7%製剤で、新しいものが8.4%製剤になります。

炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)は1g=12mEqです。

そのため8.4%の方が計算がしやすく使いやすいとされます。

詳しくは下の図を参照ください。

ですが8.4%製剤は容器内や外装内にも炭酸ガスを入れて、なんとか製剤化している不安定な物質です。

白濁しやすいため、開封した場合には特に早期に使用することが推奨されています。

自施設の採用がどちらかを把握しておくことも大事ですね。

上の図の通りで、使う際にはBEと体重を参考にすると不足塩基量が推定できるので良いです。

時間がある時にはお遊びで計算して答え合わせすることもありますが、実際には半量くらいドカっと入れてしまうことが多いです。

足りなければ追加すれば良いので、自分が使う時には0.5パック単位で入れることがほとんどです。

図の通りでBE-10くらいの時に50kgなら半量(125ml)投与で概ねうまく行くからです。

なぜメイロンは叩かれるのか

大前提として多くの症例で不要であり、あまりにも誤用が多いからだと思います。

他には以下の項目が挙げられます。

①逆説的な細胞内アシドーシス

メイロン投与により、H+HCO3=H20+CO2が右方偏位します。

するとCO2が発生し、拡散能の高いCO2は髄液や細胞内に入っていきます。

すると血液はアルカリ化されても、細胞内はアシデミアが進行してしまうのです。

これは検査では分かりませんが、静かに患者の具合が悪くなる一因になるかもしれません。

②CO2貯留

代謝されるとCO2になります。

これが呼吸性アシドーシスに使ってはいけない理由です。

③Na高負荷

メイロン250mlで、10g以上の食塩相当量になります。

不用意に使うのは憚られますよね。

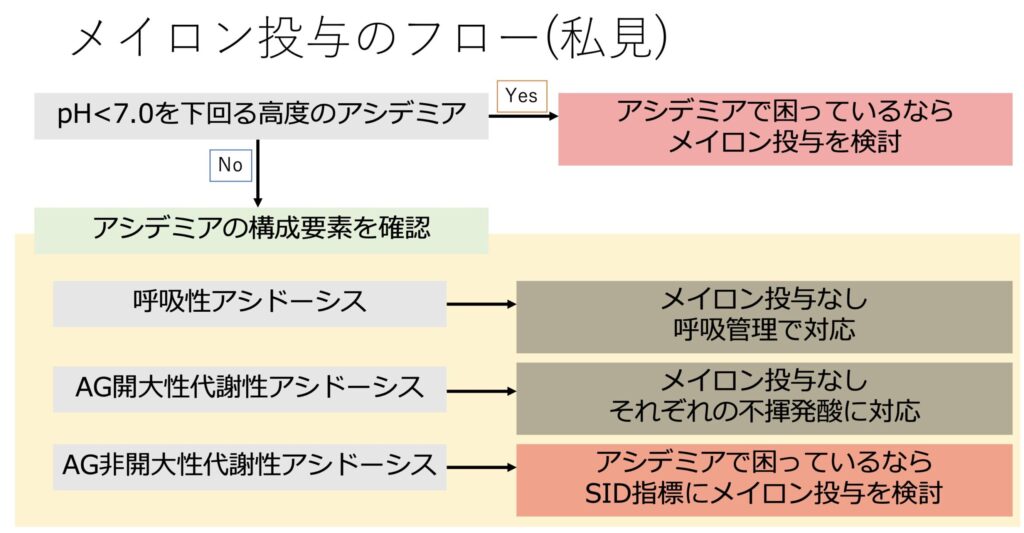

実際、どの場面で使うか

自分の私見は以下の通りです。

色んな意見があると思いますが、自分の考えを述べていきます。

高度のアシデミア

この場合は5H5Tという心停止の原因になってしまうので、姑息的であろうと投与を考えます。

臨床試験とかではpH 7.2と記載されるものもありますが、原因次第で7.0くらいまでは粘ることもあります。

もちろんほぼ呼吸性アシドーシスのみであれば原則使いませんが、その限りでもありません。

例えばCPA蘇生後とかで乳酸も溜まっていてCO2も溜まっていてみたいな混合性のアシデミアのこと、よく経験しますよね。

教科書的には呼吸性アシドーシスへのメイロン投与は禁忌ですが、自分は入れてしまうことあります。

それは姑息的にでもアシデミアの解除が優先される場合もあると考えるからです。

よくあるのはCO2溜まっていて換気が入れば良いけど、実はCO2吐かせることが難しい症例だった、というパターンです。

肺が真っ白とか、後から分かることがあります。

このパターンも想定されるので、やむなく入れてしまうのも高度アシデミアに限っては仕方ないと思います。

もちろん単なるナルコーシスくらいでは入れません。

アシデミアはカテコラミン不応性になり、血管弛緩作用もあります。

心停止後とかカテコラミン投与量が多く循環不安定とか、アシデミアが確実に解除できないと致命的な症例に限っての使用です。

呼吸性アシドーシス

原則は使いません。

これは呼吸へ介入すれば良いからです。

しかもメイロンはNaHCO3なので代謝されるとCO2を産生します。

つまり結局CO2作ってしまうので逆効果にもなるのです。

AG開大性代謝性アシドーシス

原則は使いません。

この場合は不揮発酸が貯留しているので、そこへ介入します。

例えば乳酸アシドーシスに対してメイロンってどうでしょうか。

一番多い誤用だと思いますが、個人的には無しだと思います。

そこで必要なのはメイロンではなく、蘇生のことがほとんどです。

前述の高度アシデミアは例外として、そうでなければ乳酸が溜まる原因を評価して介入すべきでしょう。

他にはアルコール性ケトーシスなら糖負荷したり、尿毒症なら透析を回しますよね。

ここでのメイロンも無しだと思っています。

AG非開大性代謝性アシドーシス

ここでは使います。

下痢や尿細管アシドーシスなど、重炭酸の喪失が主病態だからです。

CKD患者さんとかは普通に内服薬として重曹を使っている方もいます。

ですが、この定量的な評価が知られていないことが問題です。

自分の指標はStrong Ion Difference(SID)です。

過去記事(血液ガスの読み方 ~応用編~)を参照して頂きたいですが、AG非開大性代謝性アシドーシスの要素を推定するにはNa-Clの計算が有用です。

自分はこの数値が36を下回る時には、相対的な高Clと考えてメイロンを考慮します。

現場でのジレンマ

ですが、このようにシンプルな症例ばかりではなく、多くは混合性のアシデミアです。

その場合には簡易Stewart法を使って、投与を考えることがあります。

例えばpH 7.0でCO2 40、Na 133、Cl110、Lac 10だとします。

この場合、定量的な簡易Stewart法だと乳酸で9、SIDで13のアシドーシスがあると分かります。

可能なら呼吸で解除したいところですが、これが呼吸器設定が限界を迎えているとかならLacのクリアランスまでは耐えるしかないですよね。

この現状でアシデミアに困っているならこのSID 13の要素はメイロンで姑息的に解除する、というのも考慮されます。

あとはVV ECMOでCO2管理に難渋していた際に、無気肺が主要な原因だったことがありました。

その時に姑息的に呼吸性アシドーシス由来のアシデミアを解除して、ECMO離脱し体位を整えて無気肺解除した経験もあります。

基本は禁忌ですが、ECMO離脱という大きな目標があるなら仕方ないのかなあという判断でした。

以上になります。

古くからある薬ですが、非常に使い方の難しいものです。

自分も医者になったばかりの頃は、国試でいつも誤答にされていたことからも使用を避けていました。

ですが現場に出ると症例を選ぶととても良い薬と気付かされます。

正しい知識を現場で伝えられるようにしていきたいですね。

今回の内容はこちらの書籍にコラムでよくまとまっています。

気になる方は良著ですので、ご確認ください。

本日はここまでです、ではでは。

コメント