今回からは備忘録を兼ねて自分の保持している専門医資格の更新条件をまとめていこうと思います。

学生やってるとウッカリ失効、、、ってならないか不安なので。

一度確認しておくことで、安心した学生生活を送れます。

まずは救急科専門医からです。

なんと前回調べた時(旧2020年10月版)と比べて、複数箇所大きな変更点がありました!

確認しておいてよかった。。。

変更点についての学会からの案内はこちらです。

この情報も含めてまとめていこうと思います。

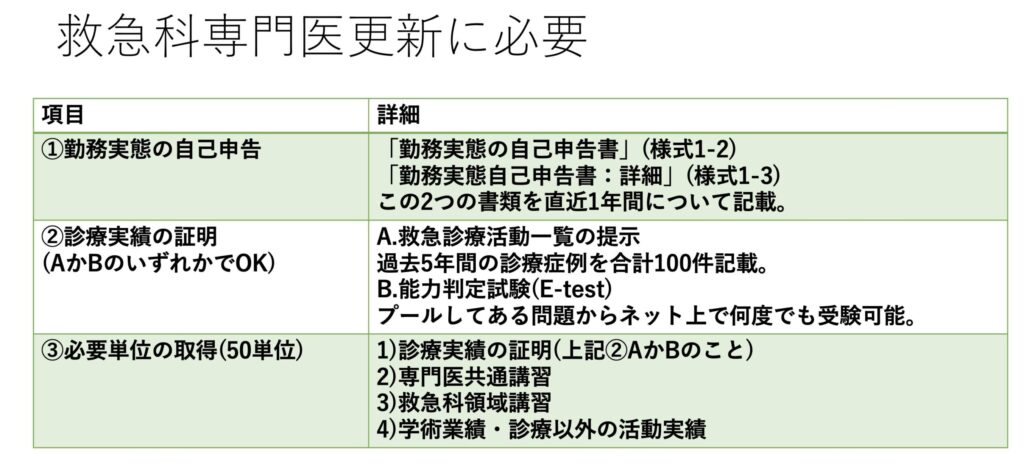

必要条件

救急科専門医の更新に必要なのは以下の3点です。

救急科専門医の特徴は「ある程度の臨床経験があることを前提としつつ、なおかつ学術的な代替案が存在する」といったところです。

もちろん大学院生などで臨床を離れていても良いようにE-testもありますが、そのような知識を求めてくるところが印象的です。

勤務実態の自己申告

こちらは細かく書くことはありません。

様式に従ってきちんと記載して提出しましょう。

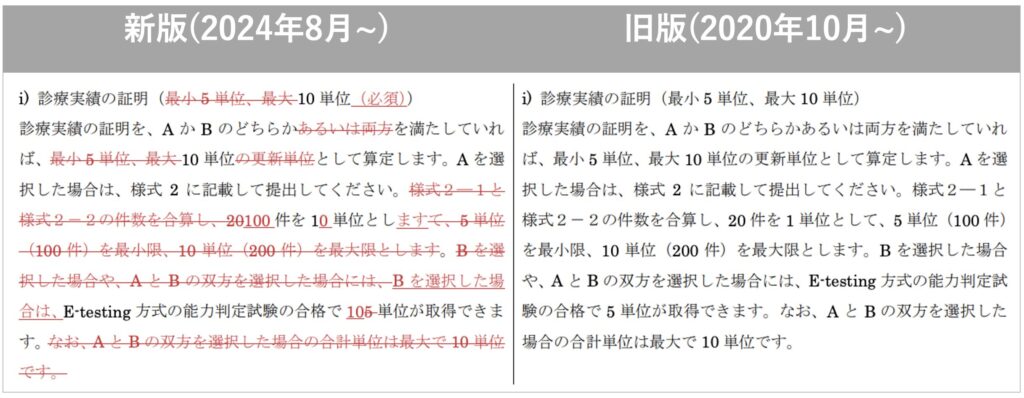

診療実績の証明

こちらも恐れることはありません。

100例の症例記載かE-testでOKになりました。

なお変更されており、以前はここで取得できる単位は5-10単位と幅がありました。

それが確定で10単位になったので、非常にありがたいですね!

またE-testも実装されたようですので、現場を離れている自分は、こちらで10単位取得を目指そうと思います。

必要単位の取得(50単位)

ここが一番の難関、というかややこしい点ですね。

順番に解説していきます。

1)診療実績の証明

上記②のAかBのことです。

ここで10単位確定演出に変わりました、助かりますね!

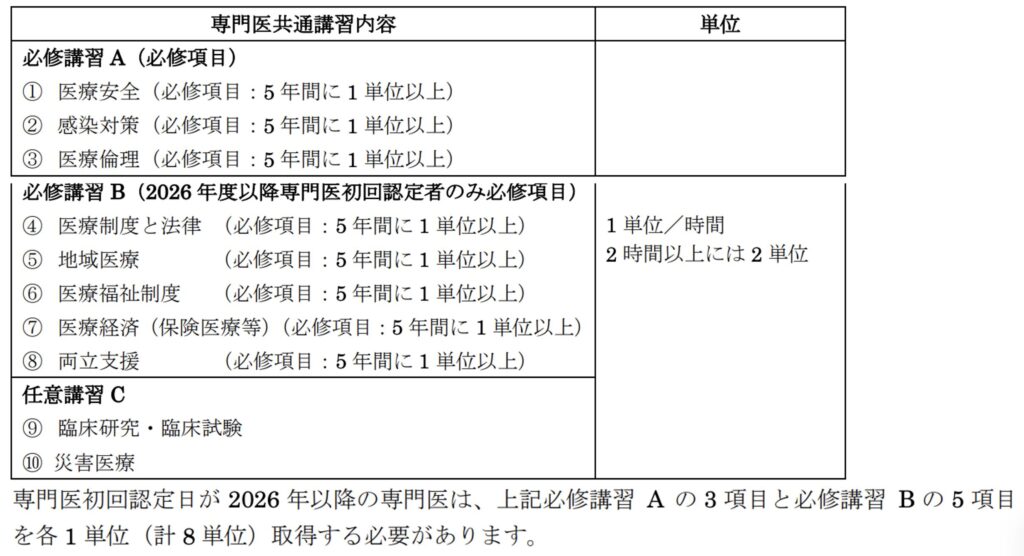

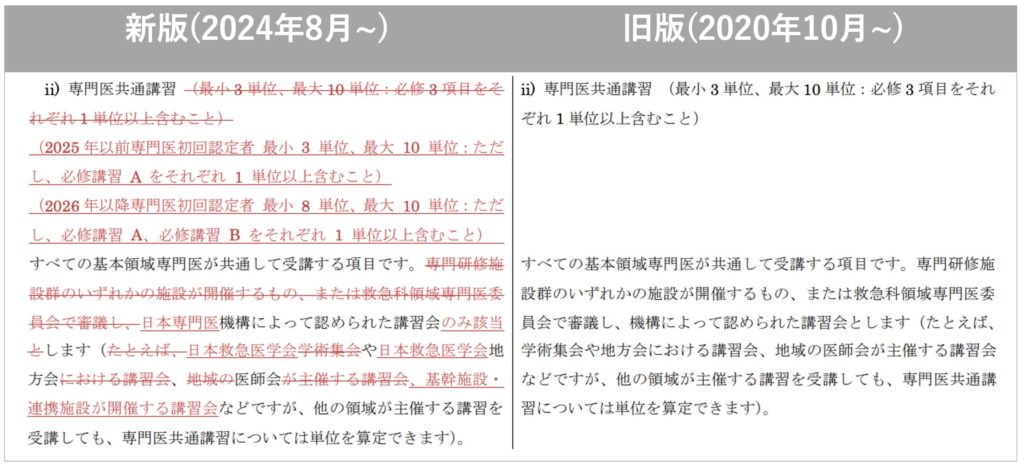

2)専門医共通講習

ここは救急に限らず、全ての専門医にとって共通の講習内容という位置付けです。

自分は取得が2023年ですので、必修講習Bは適用されません。

ですがどうせ単位になりますので、取得するチャンスがあれば狙っていきたいところです。

こちらの注意点は上限が10単位までとなっていることですね。

無駄に受けることが無いようにしたいです。

前回からの変更点も書いておきます。

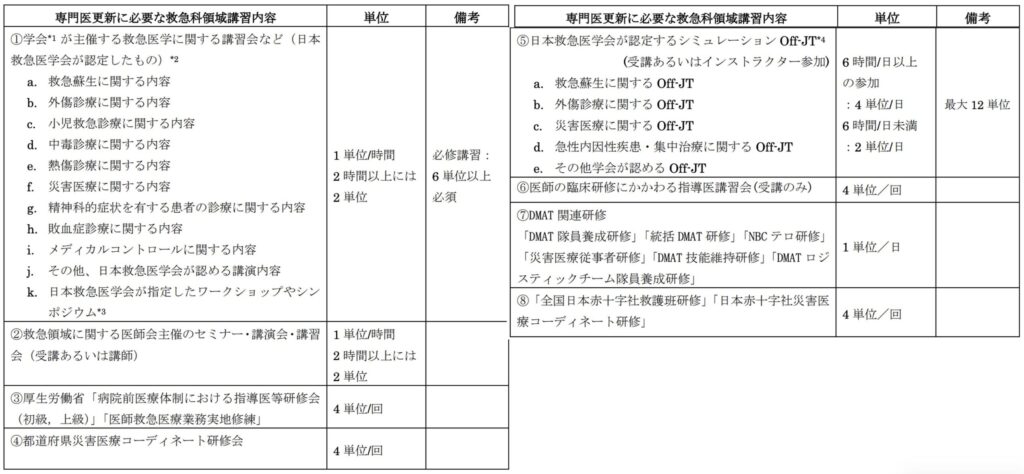

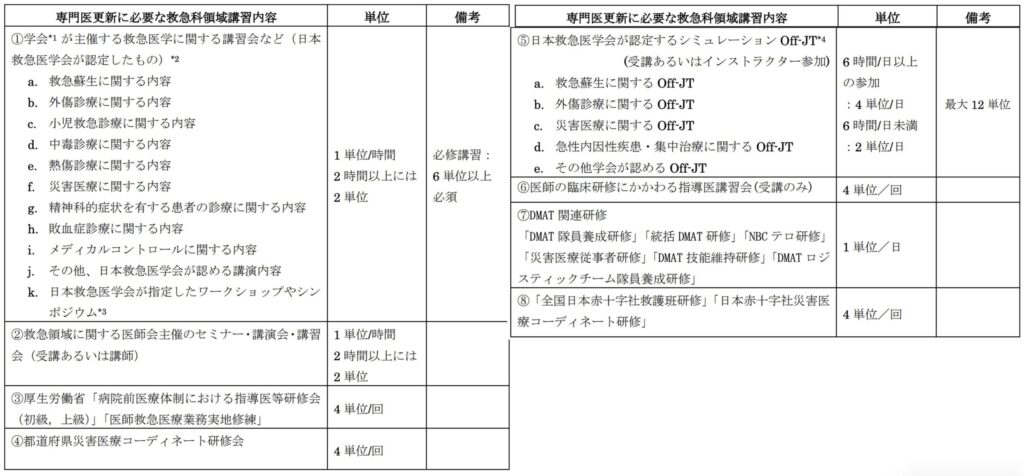

3)救急科領域講習

ここが稼ぎどころになります!!

最小15単位ですが、次の4)は上限があり、なおかつ少し注意が必要です(後述)。

ここは青天井ですので、30単位以上は取ってしまいたいところですね。

分かりにくいですが、救急領域でのセミナーや講習会などの受講で取得できます。

学会でたくさん獲得できるので、逃さないようにしましょう。

最近はウェブでも取得できるので、現地参加しなくてもよく大変助かりますね。。。

4)学術業績・診療以外の活動実績

こちらは論文投稿やレジストリ登録などですね。

正直言うと、、、これはあまり狙わないですね。笑

とても大事な項目なのですが、専門医申請においてはコスパが悪すぎます。

別途の参加証明書類と様式5の表が必要になりますし。

仮に他で足りなかった時に、自然とこちらで加算されて助かる、、、みたいなくらいでしか頼ることはないような気がします。

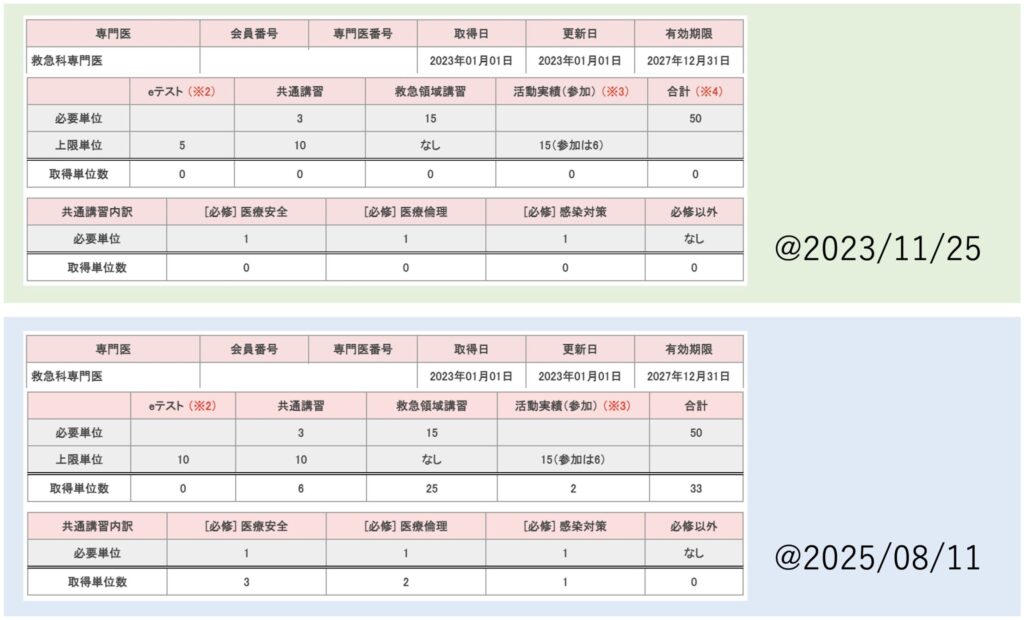

自分の現状

こんな感じです。

2023年取得で年末には色んな理由()で0点でした。笑

焦って前回学会では頑張ったところ、一気に伸びて現在は33単位です。

これに10単位が加えられるので、あとは実質7単位ですかね。

救急医学会総会(JAAM)は次が大阪、来年が長崎です。

更新時期を考えるに長崎だとギリギリなので、次の大阪に参加して7単位取得したいところです。

最悪、論文投稿してるのでそちらで少し引っ張ってはこれそうですが、できれば楽に更新したいですね。

注意点

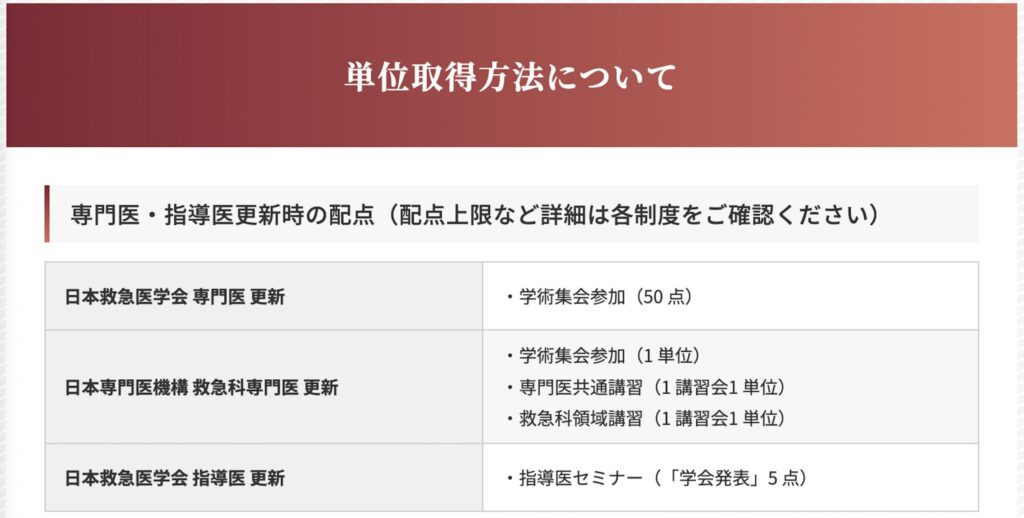

過去のJAAMでこのような案内がありました。

まあ勘違いする人はいないと思いますが、旧制度の方は参加で「50点」もらえるんですね。

これは現行の「50単位」とは全く別物になりますので、どうか間違えないようにご注意ください!

終わりに

せっかく取得できた専門医、漫然と失効なんて無いようにしたいですね。

普通に臨床されている先生は問題ないのでしょうが、自分のように学生で現場を離れてしまっていると気を付けないといけません。

実際は猶予期間で1年更新を延長してくれるんですが、制約もありますし正規ルートでいけるようにしつつ学業に専念しようと思います。

お役に立てれば幸いです、本日はこの辺で。ではでは。

コメント